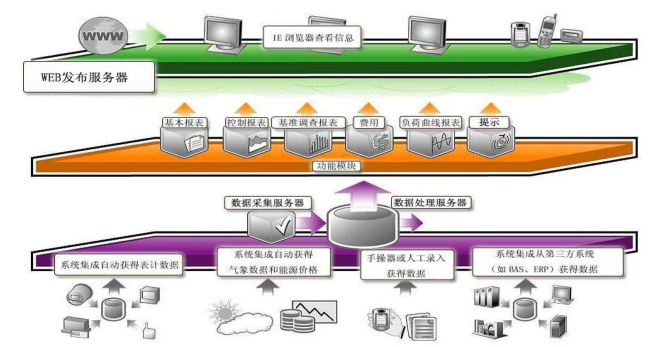

企业能源管理中心采用自动化、信息化技术和集中管理模式建立的管控一体化的系统性能源管控系统,对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理。在实现节能目标管理、能效对标管理、节约机会识别、能源计量和统计、能效分析等功能,改进和优化能源平衡,能源规划的同时,还能够有效的支撑企业实施节能技术改造、可再生资源替代等静态技术改造工作可行性辩识。功能模块如下:

1、监测中心

监测中心包含能源监测与系统监测两部分,能源监测系统从根据能源的种类进行划分模块,每类能源实时在线监测分为实时数据、日

耗能量、历史查询等功能。系统监测包含能源在线监测管理系统的服

务器状态监测与数据采集网络监测两个模块。

2、能源管理

能源管理系统是一套以能耗管理为核心的信息化管理系统,业务范围涵盖了能耗管理的方方面面:能管中心的组织建设管理、制度公告管理、能耗预测、能源储备、能源采购、制定定额计划等能耗管理工作内容。

3、能耗分析

1)分类分项能耗统计分析

根据各用能单位的能耗特点,按月、季、年等不同统计周期,对生产线、工序设备、区域、表计等消耗的能源消耗数据进行分类分项统计并进行多角度的横向、纵向、同比、环比、对比分析。

2)重点工序设备能耗

对纳入监测体系的能重点工序设备能耗,根据工序能耗特点对其能耗消耗趋势、能耗消耗构成、工序设备结构能耗消耗数据进行分周期自定义时段的统计分析管理。

3)生产线能耗

对纳入监测体系的生产线,根据生产线的能耗特点对生产线进行能耗趋势统计分析、生产线所用设备的能耗占比分析。

4)折标管理

可以查看目前的不能能源的折标系数并按照自定义时间段对分区域、部门等自定义分类的能耗进行折标比对分析。

4、能效管理

1)电耗端需求侧管理

分析在运营过程中设备、系统、计量峰谷平耗电情况,并根据峰谷平进行削峰平谷管理。

2)运营管理

分析管理模式,根据生产模式对产品的生产过程进行产品生产计划管理、产品生产信息管理及物料平衡管理。

3)能效管理

根据设备运营班组能耗信息化管理,分析运营班组能耗变化趋势、班次能耗趋势等,并进行对比和绩效考核,帮助管理者进行精细化的能耗绩效管理。

5)能效分析

根据各系统特性与能耗信息化管理,按照各系统能耗能耗趋势等分类指标分析方法帮助管理者做出合理的高能效生产管理决策。

5、电能质量

根据监测的电力负载、电负荷率、功率因数等电力质量评价方法系数,为提升的电力质量水平提供基础数据支持。

6、标杆及对标管理

标杆是根据国际、国内、地方政府、行业协会内部等建立系统单耗定额库,帮助建立标准化系统单耗对标管理体系,实现的一些列能效对标管理。

7、重点系统设备管理

根据生产特征,按照自定义分类,归集各重点用能设备的技术参数、运行参数、投产状态等信息,并根据系统统计的能耗数据综合分析各类能耗设备的运行状态、运行效率、运行时常等设备信息,为设备异常预警维护、节能改造与淘汰落后用能设备提供帮助。

8、预警平台

预警平台涵盖了监测系统数据采集稳定性的数据采集通讯故障报警、数据异常报警、生产线启停报警、定额超限报警、工艺变量报警及设备异常报警等分类预警;预警监测则是对采集通讯、生产线启停、定额超限、工艺变量等模块进行监测查看。

9、能耗地图

通过能耗数字地图将分散的能耗信息与地理信息系统(GIS)有

效地结合并进行图形化分析,利用直观的能耗地图管理方法使用能源

分类耗地图、能耗统计地图、能源计量回路图等多种分析方法,快速的查询能耗监测体系内各用能单位的能耗信息、产品产量信息、生产产值信息等,实现能耗实时监测、能耗统计、用能趋势、能耗配额查询、显示超标预警信息等高效的信息话图形化管理。

10、报表中心

系统报表中心为提供了自定义能耗统计报表、分类分项能耗报表、能耗统计分析报表、能效分析报表、能源利用状况报告等多种多样的能源使用报表。

11、数据平台

数据平台主要是帮助解决与第三方系统数据对接、数据上报、集团化数据管理等情况下的数据孤岛及数据传输安全、数据存储安全等方面的数据系统。

12、系统管理

配置管理是整个系统的配置基础模块,包含了系统的菜单、用户、权限、计量器具、基本参数设置等基本配置管理操作功能。

能耗在线检测与能源管理中心通过合理的节能策略,配以能耗监控系统可以有效地降低公用设施的能耗。对公用设施数据进行分析,建立能耗模型得出企业本身的能耗改进空间;通过对各项数据的综合监管,消除信息孤岛和节能死角,从而实现可持续发展。